|

Wie

es damals war...die stürmische Zeit des ESQ1

|

|

Ensoniq

ESQ 1

|

Wir befinden und in der Mitte der

achten Dekade des vorigen Jahrhundert. Ganz Synthesizerland

ist von den Japanern besetzt! Ganz Synthesizerland? Nein!

Ein kleines Team von unbeugsamen ehemaligen Commodore Entwicklern

in Malvern/ USA beginnt, sich mit ihrem Zaubertrank erfolgreich

gegen das übermächtige Imperium aufzulehnen. So

oder so ähnlich könnte man die Situation des Synthesizermarktes

Mitte der 80er beschreiben. ;-) Ganz so krass war es nicht,

Oberheims und andere waren auch noch da. Dennoch war es die

Zeit der neuen Ideen und Computerentwickler. Sie sollten zunehmend

eine wichtigere Rolle am Instrumentenmarkt spielen.

Technologische Entwicklungen finden

ständig statt. Am intensivsten erlebt man verfahrenstechnische

Veränderungen jedoch in jener Zeit, in der man sich damit

zu beschäftigen beginnt. So ist es kein Zufall, dass

ich die stärksten Erneuerungen und emotionalen Bindungen

zu Beginn meines Musiklebens Mitte der 80er verspürte.

Genau in dieser Zeit, so um 1984/ 85, fokussierte ich meine

Aufmerksamkeit auf neue Tendenzen am Keyboardmarkt. Und was

mir damals an technischen Begrifflichkeiten entgegen kam,

überstieg all mein minderes Verständnis über

die sich entwickelnde Technologie.

Mitte der 80er war jene Zeit in

der sich die Synthesizerwelt vollkommen zu verändern

schien. In den 70ern war der Aufbau der Synthesizer auf analoger

Basis. Eigentlich wurden die selben Bauteile in den Synthesizer

vom System her verarbeitet und mit wenigen Ausnahmen waren

die Innenteile der Synthesizer vom gleichen Prinzip konstruiert.

Kannte man einen, konnte man ruhigen Gewissens behaupten,

man kenne sich mit der Materie aus. Ich höre sie schon

kommen, jene die mittels erbosten Protestmails und technischen

Korrketuren gegen diese Aussage ptotestieren ;-)

|

|

Ensoniq

ESQ 1 Logo

|

Nach mehr als einem Jahrzehnt industrieller

Fertigung von Synthesizern begann sich die Synthesizergeschichte

für die Keyboardgemeinschaft radikal zu verändern.

Von da an es ging immer schneller. Bahnbrechend und Vorreiter,

neben den ersten Samplingentwicklungen der frühen 80er,

war 1983 sicherlich ein Keyboard mit der Bezeichnung "DX

7" von Yamaha. Eine neue Syntheseart mittels "Frequenzmodulation"

erzeugte bis dahin ungehörte Klänge. Danach ging

es Schlag auf Schlag und die Konkurrenz reagierte zunehmend

mit zu Hilfenahme neuer digitalen Entwicklungen. "Frequenzmodulation"

gehörte Yamaha. Andere Firmen nutzen zunehmend die Möglichkeit

Wellenformen in digitaler Form abspeichern und in ihre Synthesekonzepte

integrieren zu können.

Genau in jene Zeit fällt auch

die Geschichte unseres nächsten Synthesizers. Dabei handelt

es sich um eine junge Firma die mit ihrem Erstlingswerk Anerkennung

finden konnte. Ensoniq hatte sich bis dahin einen Namen mit

Sampler gemacht. Mirage rollte die Samplinggemeinschaft mit

einem neuen Preiskampf von

unten auf. Der ESQ 1 war das erste Keyboard mit dem sich Ensoniq

in den sich veränderten Synthesizermarkt vorwagte.

Das junge Unternehmen hatte offensichtlich

Spass daran, sich an den Großen zu kratzen. Mit Erheiterung

erinnere ich mich an die Werbeschlacht zwischen Ensoniq und

Roland, als sie um die Vormacht der Zukunft wetteiferten und

das Alter ihrer Zielgruppen zum Werbethema machten. Auf jeden

Fall hatte mich die Werbelinie der jungen Firma vollends überzeugt.

Das spacige und dynamische Bild eines Synthesizers mit der

Überschrift: "Von 0 auf 120 in 3,6 Sekunden…"

Wer wollte das nicht? Ich wusste zwar nicht wohin, aber Hauptsache

schnell. Die technischen Werte der Inserate waren beeindruckend.

Und erst dieses blaue Display... ;-)

Jedenfalls hatte mich die Werbung

wieder mal voll in den Bann gezogen. Dem gegenüber standen

meine ökonomischen Möglichkeiten. In Anbetracht

eines Neupreises über der 30.000 Schilling Grenze bedeutet

dies, wie bei allen Geräten aus dieser Zeit, einfach

mal auf eine Wunschliste verbannen und warten, lange warten…

Wie üblich dauerte es dann

doch einige Jahre, als sich ein Kauf auf den Gebrauchtmarkt

ergab. Es muss so 1994 gewesen sein als ich in Wien ein Exemplar

um 6.500 Schilling ergattern konnte. Von nun an war es auch

mir gegönnt in 3,6 Sekunden auf 120 zu kommen…

.

Der Synthesizer

im Überblick

|

|

Ensoniq

ESQ 1

|

Ensoniq überraschte bei seiner

Premiere mit einem Gerät, welches an technischen Werten

wahrlich nicht zu geizen wusste. Es handelt sich dabei um

einen subtraktiven achtstimmigen Synthesizer mit einer üblichen

Soundstruktur: Oszillator, Hüllkurven, Filter und Modulationen.

Außergewöhnlich zu dieser Zeit war jedoch die Implementierung

eines internen Sequenzers. Ich kann mich an kein Gerät

aus dieser Zeit erinnern, welches einen Sequenzer in dieser

Qualität an Board integriert hatte. Hätte der ESQ1

noch eine Effektabteilung spendiert bekommen, so könnte

man den ESQ 1 beinahe als erste Workstation bezeichnen. Diese

Ehre hat sich zwei Jahre später der M1 von Korg auf die

Fahnen geschrieben. Zunächst wurde der ESQ 1 als Keyboardvariante

und ein Jahr später als Rackversion unter der Bezeichnung

ESQ1m an den Mann und die Frau gebracht.

Auch bei der Tonerzeugung konnte

Ensoniq mit einigen Überraschungen aufwarten: 3 Oszillatoren

pro Stimme waren damals eine ungewöhnlich großzügige

Ausstattung. 4 Hüllkurven und 3 LFO's ließen jeden

Parameterfreak aufhorchen. Dass obendrauf der Anwender eine

aus 32 digitalisierten Wellenformen für die Oszillatoren

ausgewählt konnte, ließen das Herz jedes Synthesizerfanatikers

höher schlagen.

Alles in allem sprachen die technischen

Werte für sich. Ein Blick auf die Spezifikationen lässt

erkennen, dass sich die Entwickler von Ensoniq mächtig

ins Zeug gelegt hatten. Ensoniq hatte sich viel Mühe

gegeben, sich damit in die Topposition, vorbei an ihren Konkurrenten,

einzureihen. Von 0 in 120 auf die Pole Position. Modulationsquellen

und ein 80 stelliges Display boten bedeutend mehr an technischen

Werten als vergleichbare Konkurrenzprodukte aus der Zeit.

|

|

Hüllkurvenschema

|

Acht Stimmen waren damals nichts

Außergewöhnliches mehr. Mit 32 gespeicherten Wellenformen

ging der ESQ 1 jedoch in direkte Konkurrenz mit Kawais K3,

der ebenfalls die gleiche Anzahl bot und zeigte, wohin es

gehen sollte. Korgs DW 8000 hingegen hatte nur 16 Wellenformen.

Andere Synthesizer konnten mit den ESQ technisch nur ansatzweise

in Konkurrenz treten, zu gewaltig war die "Parameterflut"

(Ausnahme der Prophet VS mit mehr Wellenformen und Oszillatoren,

der Matrix 6 mit mehr Modulationen u.s.w.). Ob die guten Werte

des ESQ 1 auf dem Papier auch dazu reichten, um soundtechnisch

in die Oberliga einsteigen zu können, wollen wir später

klären.

Verschiedene Firmen versuchten

mittels Erweiterungen am ESQ 1 ökonomisch mitzuknabbern.

So bot unter anderem die Firma PA Decoder verschiedene Cards

bzw. Memory und Wave Expansionen an. Zum einen war daran gedacht

den Speicherinhalt für den Sequencer oder die RAM und

ROM Sounds zu erweitern. Zum anderen sollten zusätzliche

Wellenformen für den ESQ 1 für mehr Pepp und so

für mehr Begehrlichkeit sorgen.

Außen

|

|

Ensoniq

ESQ 1

|

Der ESQ 1 passt genau in jene Zeit,

aus der er stammt. Kalt, kühl, lässig, einfach formschön.

Das schlichte Schwarz gibt dem Synthesizer einen professionellen

Touch. Das blaue/grüne/türkise (na was denn nun?)

Display mit der typischen Texas Instruments 30 Taschenrechnerschrift

verleiht dem Synth das Gefühl der auferstehenden Computergeneration.

Der Synthesizer ist großteils metallisch, was dem Ganzen

eine gewisse Robustheit verleiht. Meine ESQ 1 haben 2 Studioumzüge

problemlos überstanden. Das macht das Keyboard nicht

gerade zu einem extremen Leichtgewicht. Gewogene 13,5 Kilo

(inkl. Cartridge ;-)) sind jedoch auch für einen Alleinunterhalter

problemlos transportierbar. Gute Bauweise macht sich eben

bemerkbar.

Lassen wir den Blick mal über

die Gehäuseoberfläche schweifen:

Zunächst sind da mal die 61

Tasten - alles klar. Es ist die sinnvolle Aneinanderreihung

der schwarzen und weißen Tasten, dienlich als Interface

für die musikalischen Ergüsse. Die Tatstatur ist

leichtgängig. Nicht die Beste, aber auch nicht die Schlechteste.

Sie entspricht den typischen Plastiktatsturen aus der Zeit

und erfüllt ihre Aufgabe bei mir auch noch nach 20 Jahren.

Mozartpuristen werden aber daran eher wenig Freude finden.

Links davon befinden sich, wie wir es gewohnt sind: Pitchwheel

und Modulationsrad.

Über dem Logo, welches uns

verrät, dass das Gerät eben ESQ 1 benannt wurde,

befindet sich ein Cartridgeschacht. Und zwar noch so ein richtig

globiger seiner Art, wie aus Zeiten des Ataris 2600, wo die

Dinger noch so richtig mit Menpower an ihren vorgesehenen

Platz befördert werden mussten.

Es folgt ein Volumeregler, danach

eine Art Achter-Buttongruppe für das Aufrufen der Soundbänke

bzw. Sequencerbänke. Alle Button sind in schwarz, bis

auf ein Sequenzerbutton, der mit seinem Gelb doch ziemlich

aus der Reihe tanzt. Der nächste Bereich ist für

den Editierbereich vorgesehen. Dieser besteht aus ein Data

Entry Slider und zwei weiße Up- und Downtatster. Compare

und Write Tasten vervollständigen die Editierungssektion.

Das nächste auffällige

Merkmal ist zweifelsohne das 80 zeilige Display in seinem

coolen blau. Es gibt dem Anwender über seine inneren

Werte Bescheid und ist die Kommunikationszentrale. Das Display

wird von 10 Buttons umrandet. Mit diesen kann man entweder

verschiedene Sounds auswählen oder die jeweiligen Funktionen

in den Menüs für das Programmieren aufrufen.

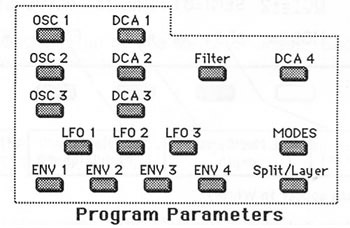

Die strahlend gelbe, quadratische

und nicht zu übersehende 9er Buttongruppe gehört

ausschließlich der Bedienung für die Sequencersektion.

Darüber befinden sich 3 Buttons für Master, Storage

und Edit. Grafisch ein Augenschmaus, ist die nächste

Funktionsgruppe für die Tonerzeugung. Hier hat man versucht,

grafisch mittels eines aufgedruckten Schemas die Tonerzeugung

des ESQ darzustellen. Alle drei Oszillatoren, vier Verstärker

und ein Filter haben je einen eigenen Button zum Aufrufen

der Submenüs.

Darunter die große Gruppe,

die für jeden der LFO's und Hüllkurven ebenfalls

einen eigenen Button anbieten. Master sowie Split/Layer schließen

die Buttonreihe ab. Daneben kann sich noch der Betrachter

an einem aufgedruckten Hüllkurvenmodell über dessen

Aufbau informieren.

Schlicht und einfach, alles da zum Bedienen des Synthesizers

und doch übersichtlich gehalten. So soll es ein.

Rückseite

|

|

Anschlüsse

des Ensoniq ESQ 1

|

Klar, zunächst gibt es da

einmal den Stereoausgang, der mittels 2 Klinkenstecker das

Audiosignal nach außen führt. Wenn man die Möglichkeit

hat, sollte man den ESQ1 wirklich in Stereo betreiben. Daneben

ein Stecker für ein Fußpedal, mit dem man Modulationen

ansteuern kann. Mittels Tape In und Out kann man seine Speicherverwaltung

über Kasettenrecorder organisieren. Ach, werden da Erinnerungen

in die Datatapes der Brotdose Commodore C64 wahr.

Ein Fußschalter dient zum

Starten und Stoppen des Sequencers und ein weiterer hat die

typischen Sustain Funktion. Bei den Midibuchsen muss ich zwei

mal hinsehen, ob ich mich denn nicht verzählt habe. Tatsächlich

es sind nur zwei! Aber wo ist der dritte? Üblicherweise

lassen die beiden ihren dritten Kumpel doch selten alleine.

Nun Ensoniq dachte sich "hinter uns die Sinnflut"

und haben ganz einfach den Midi Thru Buchse dem Sparwillen

zum Opfer fallen lassen. Keine gute Entscheidung, wie ich

meine.

|

|

nur

zwei mal Midi

|

Also nur Midi In und Midi out.

Trotzdem schade, denn ich denke eine Midibuchse mehr hätte

den ESQ nicht unwesentlich teurer gemacht, verbannt aber den

Synthesizer an das Ende eine Midikette, sofern man eine hat.

Und bei den logistischen Problemstellungen und Verkabelungsplanungen

eines Midi Setups im Studio, landet der Synth dann vielleicht

an einen Platz, den er nicht verdient hätte.

Die Stromversorgung erfolgt mittels

eines Kaltgerätesteckers, neben dem sich der Powerschalter

und eine Sicherung befinden. Die ganze Leiste für die

Stecker über dem Keyboard ist ein paar Zentimeter nach

innen versetzt. Dem Design tut das gut. Für den Schutz

der Kabel ist diese Art des "Schachtes" auch sicherlich

dienlich. Nur wenn man die Stecker von vorne des Gerätes

anbringen muss, was im Studio meistens der Fall ist, so muss

man Hudini-like seine Handgelenke ganz schön um den Synth

abwinkeln, um in die Öffnungen zu finden oder das Gerät

einfach nur einzuschalten. Nichts, was einen Vorteil hat,

was nicht auch einen Nachteil hat.

Innen

|

|

Ensoniq

ESQ 1

|

Beim Einschalten meins ESQ 1 begrüßt

er mich mit der Angabe einer Softwareversion und seit mindestens

10 Jahren mit dem netten Hinweis eines notwendigen Batteriewechsels.

Seitdem ist mein Leben voller Panik begleitet, eines Tages

alle Sounds zu verlieren. ;-) Ist wohl wie beim Reservetank

eines Autos. Man kann damit hunderte Kilometer fahren und

wundert sich, warum die Lampe so früh aufleuchtet, bis

man eines Tages am Pannenstreifen der Autobahn steht.

Die Versionsnummer bedeutet scheinbar,

dass es unterschiedliche Versionen geben könnte. Welche

dies sind und ob es überhaupt Unterscheide gibt, kann

ich aus Ermangelung an Kenntnis darüber nicht sagen.

Der Vollständigkeit halber möchte anmerken, dass

sich beide Exemplare von mir mit der Versionsnummer 3,5 melden.

|

Wie bereits erwähnt,

wartet der ESQ mit einer großen Parameterflut auf.

Wer alle Parameter auf einem Blick (sofern das überhaupt

möglich ist) kann hier mittles eines Klickes eine

eigene Parameterliste

aufrufen. |

Werfen wir hier jedoch einmal

einen Blick auf die einzelnen Funktionsgruppen:

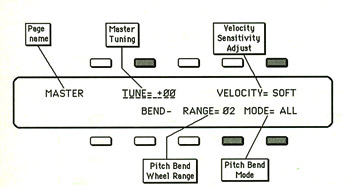

Master

|

|

Masterpage

|

Auf der Masterpage

kann man die Gesamtstimmung des Synthesizers einstellen. Darüber

hinaus kann man die Einstellungen für die Velocity und

das Pitch Bend vornehmen.

Storage

Die Storagepage nimmt alle Einstellungen für die Speicherprozesse

über Audiotape, Midi oder Cartdrige vor.

Midi

Wie der Name schon verrät kann der Anwender auf dieser

Page in die Midibereiche des Gerätes eingreifen. Midikanal,

eine Art Midifilter, Omni/Poly/Multi/Mono, die Einstellung

für einen Controller, das Verknüpfen zweier ESQs

und Midieinstellungen für die Velocity - all das kann

vorgenommen werden.

Mulit Mode war damals noch nicht

Standard und ist bei 8 Stimmen auch nicht wirklich so sinnvoll.

Dennoch bietet der ESQ 1 diesen Mode an. Auch über Mono

Mode kann der Synthesizer betrieben werden. Dieser wird jedoch

kaum Anwendung finden.

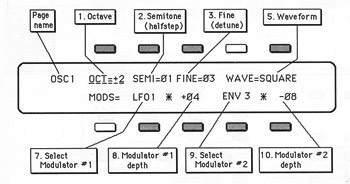

Oszillator

|

|

Oszillator

|

Alle drei Oszillatoren sind gleich

aufgebaut, sodass wir uns auf die Beschreibung eines einzigen

beschränken können. Jeder Oszillator kann mittels

eigenem Button aufgerufen werden, für den sich dann dieselben

Editiermöglichkeiten ergeben.

Zunächst mal ist es möglich,

dem Oszillator eine aus 32 Wellenformen aus dem internen Speicher

zuzuordnen. Dies macht man mit dem Menüpunkt WAVE.

Wellenformen

|

1 SAW

2 BELL

3 SINE

4 SQUARE

5 PULSE

6 NOISE 1

7 NOISE 2

8 NOISE 3

9 BASS

10 PIANO

11 EL PNO

12 VOICE 1

13 VOICE 2

14 KICK

15 REED

16 ORGAN

17 SYNTH 1

18 SYNTH 2

19 SYNTH 3

20 FORMT 1

21 FORMT 2

22 FORMT 3

23 FORMT 4

24 FORMT 5

25 PULSE 2

26 SQR 2

27 4 OCTS

28 PRIME

29 BASS 2

30 E PNO 2

31 OCTAVE

32 OCT +5

|

|

|

Soundstruktur

des Ensoniq ESQ 1

|

|

| |

|

Drei Menüpunkte

stehen zur Tonhöheneinstellung zur Verfügung. Mittels

OCT kann man den Oszillator drei Oktaven nach unten oder drei

nach oben transponieren. Mit SEMI kann man in elf Halbtonschritte

verändern und FINE nimmt eine Feinverstimmung in 32 Stufen

vor.

Pro Oszillator gibt es zwei Modulationsstränge.

Hier kann man aus eine von 15 Modulationszielen einstellen

und in der Modulationsstärke von -63 bis + 63 separat

einstellen. Ich habe diese Tonhöhenmodulation wirklich

als besonders reizvoll gefunden. Da kann man schon schräge

Sachen damit machen.

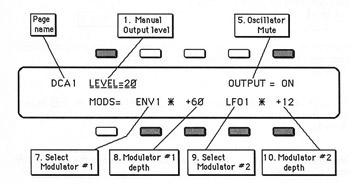

Verstärker

|

|

DCA

Page des Ensoniq ESQ 1

|

Jeder Oszillator hat einen eigenen

Verstärker zugeordnet, der recht flexibel eingestellt

werden kann. Zunächst mal kann in diesem Verstärker

jeder Oszillatoren in seiner Basislautstärke eingestellt

oder auch gemutet werden. Stellt man alle drei Oszillatoren

zu laut ein, kann es zu Verzerrungen kommen. Es sollte demnach

die sich resultierende Gesamtlautstärke im Auge behalten

werden.

Auch die Verstärker können

über zwei Modulationsquellen beeinflusst werden. Hier

kann man sich wieder der 15 Modulationsmöglichkeiten

bedienen. Häufigerweise wird man sich hier jedoch der

Hüllkurvenmodulation annehmen, um die klassische Synthesizerstruktur

und Programmierung der Sounds über die Hüllkurven

vorzunehmen.

|

|

DCA

Button

|

Diese Art der Programmierung ermöglicht

eine flexible Beeinflussung des Klanges. Man muss sich jedoch

daran gewöhnen, dass die Hüllkurven nicht automatisch

dem Verstärker zugeordnet sind, sondern dass dies der

Anwender selbst vornehmen kann. So kann jedem Oszillator in

Lautstärke eine eigene Hüllkurve zugeordnet werden,

aber man muss eben den "Umweg" über die Modulation

der Verstärker denken. Wer von anderen Synthesizern die

fixe Zuordnung der Hüllkurven gewohnt ist, muss hier

einfach umgewöhnen, aber dafür wird man mit einer

wirklich flexiblen Lautstärkenvariation belohnt.

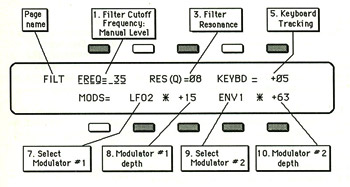

Filter

|

|

Filterpage

des Ensoniq ESQ 1

|

Bevor das Signal den Filter erreicht,

wird das Konglomerat aus Oszillatoren und Verstärker

zusammen geführt. Erst dann wird es in die Filtersektion

geleitet. Beim ESQ handelt es sich, laut Bedienungsanleitung,

um einen 4 Pol Tiefbassfilter. Zunächst mal mit den Standardwerten

Cutoffrequenz und Resonanz. Diese beiden "Grundparameter"

geben das Klangbild. Cutoff macht den Klang dumpfer oder heller

und Resonanz hebt die Eckfrequenz. Das kann beim ESQ bis zur

Selbstoszillation reichen - das ist der Bereich, in dem der

Klang zu pfeifen und quietschen beginnt.

|

|

Display:

Filter

|

Die Cutoff kann in 128 und die

Resonanz in 32 Schritten eingestellt werden. Ein paar Abstufungen

mehr bei der Resonanz wären nicht schlecht gewesen, aber

grundsätzlich kann man die Einstellungen sehr nuanciert

vornehmen. Der Filter ist sicher kein Moogfilter, aber er

macht seine Aufgabe ganz gut, obwohl ich von anderen Geräten

sahnigere seiner Art kenne.

Wie wir es schon von den Oszillatoren

und den Verstärkern kennen, kann man sich hier wieder

zwei Modulationsstränge bedienen. Auch hier dürfte

die Wahl einer Hüllenkurve der Standardfall sein, um

dem klassischen Prinzip eines subtraktiven Synthesizers gerecht

zu werden. Darüber hinaus sind die Modulationsmöglichkeiten

über LFO, Keyboard, Aftertouch, Modulationsräder

und so weiter doch recht flexibel. Beide Modulationsbereiche

können in Intensität separat geregelt werden.

Gesamtlautstärke

und Panorama

|

|

Ensoniq

ESQ 1

|

Nach dem Filter kann man sich nochmals

eines Verstärkers bedienen. Dieser ermöglicht das

Gesamtsignal in Lautstärke zu beeinflussen. Hierzu ist

diesem Bereich die Hüllkurve 4 fix zugeordnet. Man stellt

aber hier nicht die Hüllkurve selbst ein, sondern nur

wie stark diese wirken soll. Die grundsätzliche Panoramaposition

zwischen links und rechts kann hier in 15 Stufen eingestellt

werden. Darüber hinaus können hier Panoramamodulationen

vorgenommen werden. Man kann aus den Modulationsquellen wieder

aussuchen und in seiner Intensität regeln. Auch diese

Panoramafunktionen werten den ESQ enorm auf. Deshalb sollte

man den Synthesizer auch im Stereobetrieb spielen.

LFO's

|

|

LFO

Page des Ensoniq ESQ 1

|

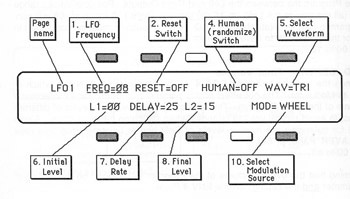

Es bedarf nur einen LFO zu erleutern,

da alle drei LFOs sind ident aufgebaut sind. Jeder LFO kann

über ein eigenes Menü aufgerufen werden.

Zunächst kann natürlich

die Wellenform eingestellt werden. Dies kann man mittels der

WAV Taste. Vier Wellenformen bietet der ESQ zur Auswahl: Dreieck,

Sägezahn Rechteck und Noise (Zufallswellenform). Die

Geschwindigkeit wird über FREQ eingestellt, dafür

hat man 64 Stufen. Im unteren Bereich ist der LFO langsam

genug für langatmige Bewegungen, oben rattert es auch

ordentlich schon dahin, obwohl eine Spur schneller auch nicht

schlecht gewesen wäre. Von anderen Geräten kennt

man schneller LFOs. Beim ESQ reicht sie nicht bis zur Selbstoszillation.

Ein Manko, das die meisten "digitalen" Kisten teilen.

Mittels HUMAN Funktion wollte die

Ensoniq Entwickler dem LFO so etwas wie ein unsauberes Timingverhalten

und etwas Menschlichkeit mitgeben. RESET ermöglicht,

den LFO mittels jedem Tastedrucks neu zu starten oder eben

durchlaufen zu lassen. Mittels einer Delayfunktion kann man

den LFO verspäten lassen, so wie wir es von unseren öffentlichen

Verkehrsmitteln gewohnt sind. Darüber hinaus kann die

Modulationstiefe beim Start des LFOs über L1 noch separat

definieren. L2 bestimmt die Modulationstiefe nach erreichen

des Delays. Das ganze kann auf- oder absteigende Wirkung haben,

sodass der LFO auch ausfaden kann - sehr ungewöhnlich.

Wie wir es schon gewohnt sind,

kommt wieder eine der 15 Modulationsquellen ins Spiel. Üblicherweise

wird man das Modulationsrad einstellen, aber man kann auch

einen anderen LFO als Modulationsquelle benutzen, was zu abgefahrenen

Möglichkeiten führt.

Hüllkurven

|

|

Envelope

Page des Ensoniq ESQ 1

|

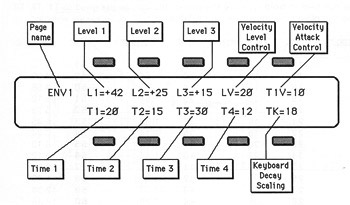

Hüllkurven sind besonders

wichtig für das Klangverhalten eines synthetischen Sounds.

Ohne ihnen wurde stetig ein statischer Sound erklingen, der

recht bald Langeweile aufkommen lassen würde. Sie sind

also elementar wichtig und der ESQ 1 geizt wahrlich nicht

an Angeboten, diese einzusetzen.

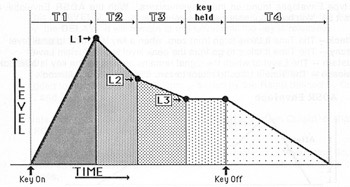

Ganze vier Hüllkurven (Envelopes)

bietet der Synthesizer dem Anwender. Die Hüllkurven sind

ident. Versteht man die Funktionsweise einer kann man die

anderen ebenfalls leicht bedienen. Ensoniq geht beim ESQ 1

ein über das bekannte ADSR Prinzip (Attack Decay Sustain

Release) hinaus. Ensoniq hat hierzu vier Level und drei Time

Parameter. Die Werte der 3 Level Parameter können auch

negative sein, also von - 63 bis +63.

|

|

Envelope

Schema Ensoniq ESQ 1

|

Die Timeparameter haben eine Auflösung

von 0 bis 63, wobei laut Handbuch Null auch 0 Millisekunden

und 63 dann 20,48 Sekunden entspricht. Na ja, ich habe es

nicht gemessen, und bei 0 Millisekunden werde ich ein wenig

skeptisch, aber lassen wir es bei den technischen Werten ;-)

Mit den 3 Levels Parameter bestimmt

man also die Lautstärke an einem bestimmten Zeitpunkt,

mit den 4 Time Parameter herum bestimmt man den Zeitablauf

dazwischen. Das sieht dann im Ablauf etwa so aus:

T1: Einschwingzeit

L1: Lautstärke des ersten Punkt

T2: Zeit von L1 zu L2

L2: Lautstärke des zweiten Punktes

T3: Zeit von L3 zu L3

L3: Lautstärke des dritten Punkt

T4: Zeit zum Ausklingen nach Loslassen der Taste

Im Hüllkurvenmenü gibt

es noch fixe 3 Parameter, die einem die eine separate Modulation

der Hüllkurven quasi ersparen. Es gibt daher keine Modulationsmenüs

für die Hüllkurven.

LV

Hier wird mit der Anschlagdynamik der Tatstur die Lautstärke

von den 3 Punkten T1, T2 und T3 beeinflusst. Dies ermöglicht

durch härteren Anschlag beim Spiel die Hüllkurve

mehr zu öffnen.

T1V

Steht soviel für Velocity Track Control und bedeutet,

dass mittels der Anschlagstärke der Zeitwert T1 (also

die Attack) moduliert wird. Hartes Spiel - schnelle Attack,

weicher Tatsturanschlag - langes Einschwingverhalten.

TK

Hier verändert die Tonhöhe auf der Tastatur das

Zeitverhalten von Time 2 und Time 3.

Modes und Split

/ Layer

|

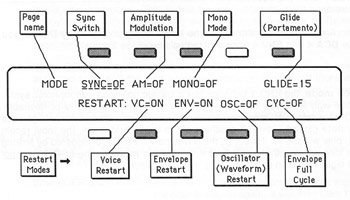

|

Mode

Page Ensoniq ESQ 1

|

Mittels der Mode Funktion kann

man grundsätzliche Funktionen wie Oszillatoren Syncronisation

oder Amplituden Modulation zwischen Oszillator 1 und 2 aktivieren.

Eine Mono Funktion in diesem Menü ermöglich einen

einstimmigen Sound. Wer dabei erwatet, dass dabei, wie bei

anderen Synthesizern, der Klang dadurch fetter wird, wird

enttäuscht. Es werden keine Oszillatoren geschichtet

und der Klang ändert sich gar nicht, außer dass

eben nur eine Stimme ertönt. Ziemlich langweilig.

Eine Glide Function in 64 Schritten

ermöglicht das Aktivieren einer Portamentofunktion. Bei

dieser gleitet die Tonhöhe zwischen den angeschlagenen

Tasten. Das kann von einem kurzen Pitch bis hin zu langen

Tonrutsch münden.

|

|

Mode

bzw Split/Layer Button

|

Voice Restart ist eine Funktion,

die einstellt, wie sich die Stimmenverteilung bei Drücken

derselben Taste im Zusammenhang mit der Release verhält.

Dasselbe gilt auch für eine Art Waveform Restart für

den Wellenformzyklus. Ungewöhnlich, und für mich

bisher nicht ganz nutzbar, ist eine weitere Funktion die sich

CYC nennt. Hier kann man aktivieren, dass die Hüllkurven

auf jeden Fall durchlaufen, unabhängig, wie lange man

die Taste hält.

Man kann den ESQ 1 auch im Split

bzw. im Layer Modus betreiben. Auch für dieses Menü

gibt es einen eigenen Button. Grundsätzlich lässt

sich der Key Splitpunkt frei definieren. Beim Layer wird natürlich

die Stimmenanzahl reduziert, aber das kennen wir ja von anderen

Synthesizern auch.

Modulationen

Wie schon beschrieben kann man

in den einzelnen Menüs die Modulationen, sei es Hüllkurven

oder LFOs, aktivieren. Es gibt daher keinen eigenen Menüpunkt

für die Modulationsmatrix selbst. Dennoch wollen wir

mal einen kurzen Überblick über die 15 Modulationsziele

gewähren.

|

|

LFO's

|

LFO 1, LFO 2 und LFO 3

Klar, hier werden die 3 LFOs angesteuert, die ja ihrer eigenen

Menüs haben und dort Einstellungen ermöglichen.

ENV 1, ENV 2, ENV 3 und ENV

4

Auch selbsterklärend, dass hier die Hüllkurven gemeint

sind, die ja in den Hüllkurvenmenüs eingestellt

werden.

VEL

Diese Abkürzung steht für Velocity und das bedeutet

soviel wie Anschlagdynamik. Das heißt, drückt der

Spieler wie Hulk in die Tasten, entsteht ein höherer

Wert, der sich je nach Modulationseinstellung (minus oder

plus) auswirkt.

VEL 2

Wirkt genau so wie VEL, nur das die Modulationskurve nicht

linear sondern in einer Kurve verlauft.

KYBD

Dies bedeutet, dass die Tatstatur, also die Höhe der

gespielten Note, Auswirkung auf die Modulation hat. Wobei

Startpunkt der Modulation von 0 weg ist.

KYBD 2

Ebenfalls eine Tastaturmodulation, wobei hier das Spektrum

von minus 63 bis plus 63 verwendet wird.

WHEEL

Hier ist das Modulationsrad, links neben der Tastatur gemeint.

PEDAL

Über ein eigenes CVPedal können ebenfalls Modulationsziele

angesprochen werden.

XTCTRL

Hiermit ist ein externer Midicontroller gemeint. Dazu muss

man auf der Midipage die gewünschte Kontrollernummer

eingeben.

PRESS

Hiermit ist ein Aftertouch gemeint, der ebenfalls über

Midi gesendet werden kann.

Nicht vergessen sollte man, dass

die Modulationen ja nicht nur positive Werte haben können,

sondern auch negative und somit die "Effekte" quasi

umgekehrt werden können.

Sequencer

Gleich mal vorweg. Ich habe den

Sequnecer nie benutzt. Ich kann daher hier leider mit keinem

Erfahrungsbericht aufwarten. Aber ich möchte hier kurz

die Eckdaten des Sequencer beschreiben:

Für die Sequencereinheit sind

9 Funktionsbuttons vorgesehen:

Create/Erase

Edit

Tracks select

Tracks Mx/Midi

Record

Stop/ Cont

Control

Locate

Play

|

|

Sequencer

Bereich

|

Der Sequencer umfasst 8 Spuren,

die polyphon bespielt werden können. Man beachte jedoch

die 8 Stimmigkeit des Synthesizers. Vielleicht war angedacht,

mittels des Sequencers auch andere Midi Instrumente anzusteuern

und diesen nicht nur intern zu nutzen. 30 Sequencen lassen

sich im Hauptspeicher ablegen. Daraus kann man 10 Songs bilden.

Begrenzt ist das ganze mit 2400 Noten. Eine Erweiterung wurde

jedoch angeboten, welche den Speicher auf 10.000 Noten vergrößert

hat. Die größte Auflösung des Sequenzers beträgt

1/96. Es gibt Quantisierungsmöglichkeiten zwischen ¼

und 1/32 Triolen. Synchronisation via Midi ist möglich.

Ob dieser Sequencer funktionell

oder heute noch von großem Wert ist, kann ich beim besten

Willen nicht beantworten, da ich ihn, wie gesagt, niemals

verwendet habe. Er war aber zu seiner Zeit sicherlich etwas

Besonderes.

Bedienung

|

|

Ensoniq

ESQ 1

|

Tja, was soll ich sagen? Nun, im

Zuge der Erstellung des Reports war mir alles klar. Die Bedienung

des Synthesizers erscheint mir heute wirklich recht einfach.

Jede Funktionsgruppe hat einen eigenen Button. Aktiviert man

einen der zehn Programmierbutton, die sich rund um das Display

befinden, wird der gewünschte Parameter im Display unterstrichen

und man kann ihn mit dem Slider oder den Up und Down Tasten

verändern. Man hat bei dieser Art der Menüführung

bis zu 10 Parameter gleichzeitig im Überblick, was z.B.

beim Erstellen der Hüllkurven recht hilfreich ist. Geht

ruckizucki.

Bei dieser Beurteilung sollte man

aber nicht die langjährige Erfahrung vergessen. Und jetzt

mal ganz ehrlich, wenn ich an meine Anfangszeiten des ESQ

1 erinnere, so muss ich zugeben, mich mit der Bedienung und

der Art der Menüführung nicht so leicht getan zu

haben, wie es mir beim Erstellen des Workshops erscheint.

Also möchte ich meine heutigen Empfindungen ein wenig

objektivieren. Wenn man keine Erfahrungen mit Synthesizern

hat, muss man sich mit der Menüführung schon mal

beschäftigen um zu verstehen was im inneren des Synthesizers

vorgeht. Aber grundsätzlich und für Erfahrene ist

der Synthesizer auch ohne Bedienungsanleitung zu programmieren.

Man kann während des Programmierens

mittels der Compare Funktion (eigener Taster) immer überprüfen,

wie weit man sich vom Ausgangsklang entfernt hat. Das ist

nett.

|

|

Ensoniq

ESQ 1

|

Dennoch gibt es einen Wehrmutstropfen:

es sind nicht immer alle 10 Programmiertasten aktiv, d.h.

haben eine Funktion. Bei manchen Seiten sind beispielsweise

dann eben nur sechs, oder drei Buttons aktiv. Da kann es schon

man vorkommen, dass man einfach den falschen und benachbarten

Button anwählt. Es passiert dabei zwar nichts, aber man

hat halt einfach mal umsonst gedrückt und guckt blöd

aus der Wäsche, warum jetzt nichts passiert

Ungewöhnlich ist auch, aber

das ergibt sich aufgrund der flexiblen Programmiermöglichkeiten

des Synthesizers, dass manche Funktionsgruppen wie z.B. die

Hüllkurven nicht fix zugeordnet, sondern eben über

die Modulationswege zugeordnet sind. Man kann sich also nicht

sicher sein, wenn man eine Hüllkurve ändert, wo

denn dies noch Auswirkungen auf den Klang haben kann. Dies

ist keine Kritik, sondern ergibt sich aus der Art der flexiblen

Architektur, so wie sie Ensoniq konstruiert hat.

Speichercard

und Soundverwaltung

|

|

|

Cartridge

und Bankauswahl

|

Der ESQ 1 verwaltet seine Sounds

in 10er Bänken, die man mit den Programmtasten rund ums

Display aufrufen kann. Den Klängen kann dabei ein Namen

vergeben werden, was das Auffinden der Klänge erleichtert.

Auf insgesamt vier dieser Bänke kann man im internen

RAM zugreifen. Also stehen zunächst 40 Klänge direkt

zur Auswahl.

Ist man glücklicher Besitzer

einer Cartridge, so erweitert sich der direkte Zugriff auf

120 Sounds.Denn

auf einer solchen Cartridge befinden sich zwei Masterbänke

mit jeweils vier Bänke à 10 Sounds, macht summasumarum

80 Sounds auf der Cartridge. Will man von einem Sounds auf

den anderen wechseln, kann es schon vorkommen, dass man drei

Buttons drücken muss. Zuerst die Master Bank (Cart A,

Cart B oder Internal), dann eine der vier Bänke und zu

guter letzt den Programmerbutton selbst.

Sound

|

|

Ensoniq

ESQ 1

|

Wie klingt er nun - vermutlich

die wichtigste Frage in Bezugnahme auf ein Musikinstrument.

Zuerst einmal die schlechte Nachricht: wer augrund der Parameterflut

und der Editiermöglichkeiten einen richtig warmen Analogsynth

unter den Fingen zu haben glaubt, der irrt gewaltig. Der ESQ

ist alles anderes als eine Konkurrenz für die Oberheims

oder Rolands der frühen 80er. Die Frage ist, ob er es

sein soll?

Nun, geht man von den Entwicklern

des Ensoniq aus, die dem ESQ so etwas wie synthetische Bezeichnungen

wie Saw, Square, Pulse oder auch andere additive Synthwaveformes

bei den Wellenformen mitgegeben haben, so war dies vermutlich

durchaus Absicht. Ich denke der ESQ sollte warm klingen, aber

bei der ganzen Parameterflut konnten die Computerentwickler

dann doch in die Geheimnise der traditionellen Bauweise eines

Synthesizers eindringen. Der ESQ ist wohl neben dem PPG einer

der ersten Synth, der tatsächlich in Richtung Computerklang

tendiert.

|

|

ESQ 1 Logo

|

Lassen wir nun diese Tatsache mal

beiseite und betrachten den Synthesizer als das, was er ist.

Und dann ergibt sich ein ganz anderes Bild. Der ESQ ist wirklich

unglaublich flexibel. Über die Werte brauche ich nicht

näher eingehen, die haben wir ausführlich beleuchtet.

Fast schon selbstverständlich sollte sein, dass digitalisierte

Wellenformen aus der Zeit nicht den Anspruch auf Authenzität

eines Samplers haben. Sieht man sich die Wellenformenbezeichnungen

an, wird offensichtlich, dass dies auch nicht Absicht war.

Der ESQ ist definitiv ein Synthesizer.

Und da macht er seine Aufgabe gut.

Wer sich die Audiobeispiele des ESQ 1 anhört, wird glockenartiges

mit viel Nuancen und Details zu hören bekommen, schneidige

Leadsounds der anderen Art, blubbernde Sounds mit Pitchmodulationen,

digitale Flächen - der ESQ macht einfach Spass. Synthchöre,

PPG Sounds, Sequencerpeaks - alles kein Problem für den

Synthesizer, bei dem er die Konkurrenz aus dieser Zeit (mit

Ausnahme des Prophet VS) weit hinter sich läßt.

Der Grundcharakter des Instrumentes bleibt jedoch kalt, fast

wie es sein Erscheinungsbild selbst ankündigt, und das

meine ich jetzt im besten Sinne. Meine Erfahrung in der Einbindung

des ESQ 1 in Arrangements sind gute. Der Synth integriert

sich angenehm im Zusammenspiel mit anderen.

Erstellen wir einmal eine subjektive

analog versus digital Liste, von den bisher hier veröffentlichten

Reports über Synthesizer der annähernd gleichen

Ära und Preisklasse, um zu Veranschaulichen, wo der ESQ

in diesem Spektrum steht. Der Fokus liegt auf "wie digital

kann ein Synth klingen?".

Roland JX8P - Oberheimi

Matrix 6 - Korg DW 6000 - Kawai K3 - Ensoniq ESQ 1 - Prophet

VS

|

|

Ensoniq

ESQ 1

|

Wobei der Prophet VS eine Ausnahmestellung

einnimmt, weil er ebenfalls im Gewässer der analogen

Soundwelt fischen kann. Mir ging es hier um wie digital kann

ein Synth klingen.

Ich habe den ESQ wirklich zu schätzen

gelernt und ihn ab der Panorama Produktion in fast allen CDs

eingesetzt. Wieder verstärkt kam der Synthesizer auch

in der "Danger in dream" Produktion zum Einsatz,

wo er all seine Vorzüge ausspielen durfte. Leider sind

mir kaum andere Musiker bekannt, die den ESQ eingesetzt haben,

um damit andere Referenzen nennen zu können.

|

|

Robert

Wittek

|

Wer also ein Gerät zum Soundtüfteln

sucht, der ist mit dem ESQ gut dran. Ich würde ihn jedoch

nicht einzig und allein als Hauptsynth verwenden, dazu ist

er zu charakteristisch und kalt, aber im Zusammenspiel mit

einem analogen Partner spielt er sein wahren Stärken

aus. Ensoniq ist mit seinem "Erstlingswerk" ein

einfach schöner Synthesizer gelungen.

Autor: Robert Wittek

Jänner 20007

Wie immer Danke für das Redigieren

an Cornelia Wittek

Audio

Workshop Ensoniq ESQ 1 zum Downloaden

Mit

mehr als 50 verschiedene Klangbeispielen!

Download

Audifile MP3 9,61MB Länge: 14,58 min

Die Audiofiles

haben aufgrund der Datenkomprimierung leichte Klangeinbußen.

Die Verringerung der Klangqualität dient Ihnen zur kürzeren

Downloadzeit. Alle Soundbeispiele wurden ausschließlich

mit den ESQ 1 erzeugt. Delay und Reverb kamen ebenfalls zum

Einsatz.

Manual und Links

|